La Houille Blanche

Les énergies hydrauliques en Dauphiné

Projection du film de

Bernard Gouteraud,

président de l’association audiovisuelle ANIXY.FR

lundi 13 janvier 2025

Compte rendu de la Conférence

rédigé par Anne Laffont

La projection de ce film de 58 minutes a réuni près d’une centaine de personnes dans la salle de l’Udimec, en présence de l’auteur et de l’historien Paul Girard, du comité Corepha (comité pour la recherche et la promotion du patrimoine, de l’histoire et de l’art à Voreppe). Créée en2013, l’association ANIXY.FR réalise des films sur le patrimoine régional, comme « L’échaillon la reine des pierres » et « L’or gris du Dauphiné » sur les ciments.

Le résumé du film

Depuis des siècles nos ancêtres ont utilisé l’énergie hydraulique pour faire tourner des moulins à eau (minoterie, huilerie, forge…). Le film retrace les progrès faits dans l’utilisation de la force de l’eau, grâce à des chutes d’eau d’abord de quelques mètres et des roues à godets pour en décupler les effets. Jusqu’à l’arrivée de l’énergie hydroélectrique dans la seconde moitié du 19e siècle.

Les industriels papetiers de la vallée du Grésivaudan

Amable Matussière (1829-1901) se lance dans la fabrication de pâte à papier à Domène, l’énergie étant fournie par une chute d’eau sur le Doménon.

Alfred Fredet (1829-1904) construit une papeterie à Brignoud, sur une chute du ruisseau de Laval.

Aristide Bergès (1833-1904), qui avait déposé un brevet de défibreur, se lance aussi dans la fabrication de pâte à papier à Lancey en utilisant l’eau du ruisseau de Lancey qui a un faible débit, d’abord avec une chute de 200m par conduite forcée en 1869, puis de 500m en 1882. En 1892 le lac Crozet à 1974m d’altitude est aménagé en retenue d’eau (construction d’un barrage pour le rehausser ainsi que d’une galerie pour capter les eaux en profondeur) d’où part une conduite forcée. Suite à un litige, le débit du ruisseau est réparti en amont, un tiers sur Lancey et deux tiers sur Saint Mury.

L’histoire d’Aristide Bergès est résumée dans le film par Sophie Mouton, conservatrice de la Maison Bergès à Villard-Bonnot. C’est son fils Maurice Bergès qui lui succédera.

Marcel Deprez (1843-1918) ingénieur français démontre qu’il est possible de transporter l’électricité (en courant continu) sur de grandes distances.

Centrales hydroélectriques : quelques-unes parmi tant d’autres…

- Une première centrale à Laval, creusée dans la roche (Loury) est inaugurée en 1907 ; elle a fonctionné jusqu’en 2015.

- La centrale du pré du Fourneau (en 1955) est alimentée par la conduite forcée du lac Crozet (chute de 750m environ).

- Sassenage : la centrale sur le Furon, en contrebas des cuves, datant de 1956 remplace l’ancienne dont le bâtiment est toujours là. Le promeneur peut voir quelques vestiges perdus dans la forêt. La conduite forcée que l’on aperçoit le long de la falaise n’est plus utilisée (mais son démontage serait périlleux à mener).

- Centrale du pont barrage : entre Saint-Egrève et Noyarey, mise en service en 1992.

- Centrale du rondeau : une chute d’eau de faible hauteur, mise en service en 2015.

- Centrale des Vernes : au musée de la Romanche à Livet, l’historienne Marie-Christine Bailly-Maître parle du développement de l’industrie électrométallurgique réalisé par l’industriel Charles Albert Keller (1874-1940) dans la vallée de la Romanche, grâce aux centrales hydroélectriques qui fournissent l’électricité. La centrale des Vernes est mise en service en 1918 et mise à l’arrêt en 2020. Pour son architecture remarquable, notamment son escalier monumental, le bâtiment, a été classé monument historique.

Les barrages : quelques-uns parmi tant d’autres …

- Mis en service en 1935 ; le barrage du Chambon (type barrage poids) sur la Romanche a été le barrage le plus haut d’Europe pendant plus de 20 ans. Les hameaux du Chambon, du Dauphin et du Parizet avaient été noyés à la mise en eau.

- Le barrage du Sautet (type barrage poids) sur le Drac a été également mis en eau en 1935.

- Le barrage de Monteynard-Avignonet (type barrage-voûte) en aval du précédent sur le Drac date de 1962. On peut y pratiquer de nombreuses activités nautiques.

- Mis en service en 1988, le barrage de Grand’Maison (barrage de type poids en terre et enrochements) sur l’Eau d’Olle, affluent de la Romanche, est associé en aval à la retenue du Verney : un générateur « réversible » qui permet le pompage et le turbinage, c’est-à-dire la production d’électricité (turbinage) ou le pompage de l’eau vers l’amont en fonction de la demande d’électricité.

Les industriels fournisseurs de conduites forcées, turbines, ciment…

L’historien Paul Girard détaille dans le film les industriels qui ont fourni le matériel nécessaire aux barrages et centrales hydroélectriques :

- Etablissements Bouchayer et Viallet : l’usine située au bout du cours Berriat (terrain acquis en 1896) produit des conduites forcées. Durant la première guerre mondiale elle fabriquera des obus.

- Etablissements Joya à Grenoble : l’entreprise a fourni des conduites forcées aux industriels Matussière, Fredet et Bergès. L’entreprise sera plus tard reprise par Bouchayer et Viallet.

- Etablissements Neyret-Brenier : l’entreprise réalisa dès 1869 les téléphériques de la cimenterie Vicat au mont Jalla. Rapidement, elle se lança dans la fabrication de turbines et devint Neyret-Brenier & Cie, puis Neyret-Beylier & Cie en 1917 et deviendra Neyrpic en 1948.

- Etablissements Merlin Gérin : ils produisent des disjoncteurs et contacteurs moyenne et basse tension.

Ces entreprises avaient leurs centres d’apprentissage et formaient ainsi leur futur personnel.

Les cimenteries Portes de France, Berthelot et Vicat ont fourni le ciment nécessaire à la construction des barrages.

La houille blanche

Avec plus de 25 GW installés, le parc hydroélectrique de France est aujourd’hui un des plus grands parcs d’Europe.

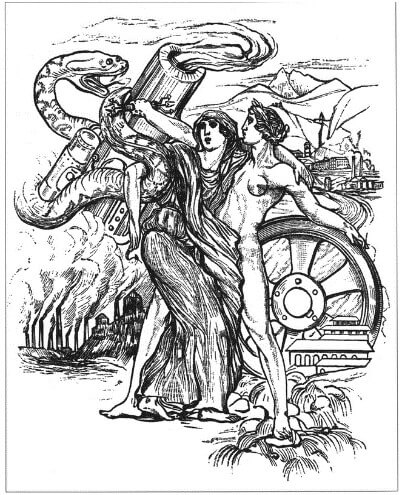

« La Houille Blanche venant au secours de la Houille Noire. Composition allégorique de M. Maurice Bergès »

-

Questions/Réponses/Discussion

La discussion était animée par Jacques Julliard, membre de l’Aphid.

-

- La réalisation de ce film a nécessité un an et demi de travail

- Un participant fait part de son émerveillement devant le film et sa mise en valeur des sites.

- La vallée du Breda n’a pas été évoquée dans ce film, mais elle le sera dans un prochain film de Bernard Gouttereau en préparation sur les taillanderies.

- Louis Dominique Girard (1815-1871), élève de Fourneyron (1802 – 1867) a développé le principe des turbines à eau pour haute ou basse chute. De nombreusses « turbines Girard » ont été installées et sont encore présentes dans les Alpes.

- Le nom d’Aristide Bergès est très souvent associé à la « Houille blanche », dont il fut un des premiers et plus importants promoteurs

- Il ne faut pas oublier les autres personnalités industrielles de l’époque dont l’activité a été déterminante, comme Matussière et Fredet

- Une anecdote : A.Bergès a été conseiller municipal de Grenoble. Il en est parti quand son projet de distribution d’eau aux Grenoblois (amener l’eau via 40 km de canaux, tunnels et aqueducs) n’a pas été retenu. C’est le captage des sources de Rochefort (projet 10 fois moins coûteux proposé par Monsieur Thiervoz) qui a été retenu en 1882 et qui est encore l’actuel.

- Entrepreneur imaginatif et actif, Aristide Bergès prenait des risques et pouvait se retrouver en difficulté financière : Félix Viallet, juge au tribunal de commerce, lui a dans certains cas « sauvé la mise à A.Bergès ».

- André Ducluzaux, créateur et premier président de l’Aphid), disparu en octobre 2024, lui avait consacré un ouvrage : « Aristide Bergès, du mythe à la réalité. La Houille blanche de Belledonne à la Romanche», préface de Anne Dalmasso, Grenoble, éd. de Belledonne, 1998

- La centrale troglodyte de Loury à Laval : un site à préserver

- Les constructeurs ne doivent pas être oubliés : les barrages comme le Chambon ou Grand’Maison ont parfois été qualifiés de « cathédrales du 20e siècle ».

- Les canalisations de Bouchayer et Viallet étaient transportées par module qu’il fallait ensuite assembler sur place par rivets : cela a nécessité la compétence et la contribution d’ouvriers qu’on pourrait mettre plus en valeur.

- Une aide méconnue : la construction du barrage du Chambon a bénéficié du travail d’un contingent de Pakistanais « envoyés » par l’Angleterre au lendemain de la première guerre mondiale. Comme d’autres groupes de travailleurs étrangers, ils sont repartis après le construction du barrage.

- Il est rappelé l’importance des travaux de levage et des entreprises concernées, surtout si on pense qu’à l’époque la sécurité du levage ne bénéficiait pas de matériel tel celui de Petzl.

- Un certain nombre de manifestations sont proposées dans le cadre du centenaire de l’exposition universelle de 1925 de Grenoble sur la Houille blanche et le tourisme : https://centenairehydro2025.org

Deux compléments…

- Sur l’histoire locale de l’utilisation de l’eau : Petite histoire grenobloise du grand réseau, des origines de la cité à l’aube du XXe siècle, par Antoine Brochet (2015) https://www.revue-urbanites.fr/6-petite-histoire-grenobloise-du-grand-reseau-des-origines-de-la-cite-a-laube-du-xxe-siecle/

- Sur les établissements Joya à Grenoble (1902-1972) : https://archives.isere.fr/sites/isere-archives-fr/files/inline-files/76J.pdf