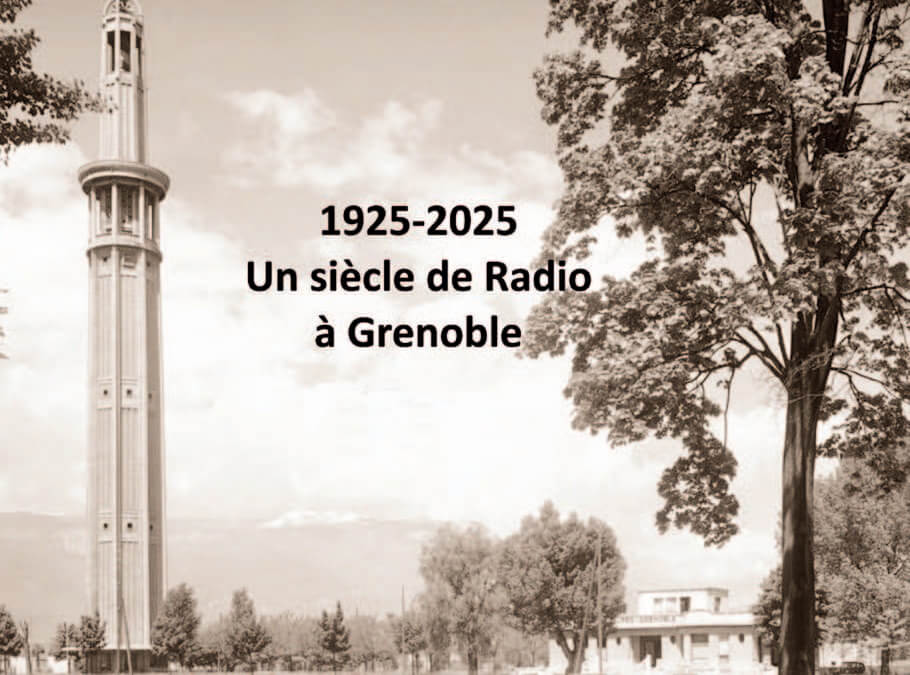

1925-2025 Un siècle de radio à Grenoble

Après la création en 1922 du radio-club dauphinois, l’exposition de la Houille Blanche en 1925 marque le début de la radiodiffusion à Grenoble…

Serge Laffont,

membre de l’Aphid

Compte rendu de la Conférence

rédigé par Anne Laffont

Les débuts de la transmission de la parole

Le 23 décembre 1900 le Canadien Reginald Fessenden transmet la parole sur une courte distance (1,6km) avec un émetteur à étincelles, distance qui passe à plus de 800km avec un alternateur haute fréquence le 26 décembre 1906. Les antennes sont de très grande dimension (longueur d’ondes de 10 à 20km). Mais la qualité de la modulation est très médiocre et les récepteurs sont peu sensibles. Des progrès considérables sont réalisés avec l’invention de la lampe triode (Lee de Forest) en 1906 et les perfectionnements se feront pendant la première guerre mondiale. Les récepteurs sont aussi alors plus sensibles.

La radio des années 20

Les récepteurs à lampes sont d’une utilisation compliquée (de nombreux réglages à effectuer) et les lampes de courte durée de vie (~100h) doivent être souvent changées et sont heureusement facilement accessibles sur le dessus du poste. L’antenne doit être d’une dizaine de mètres. Ces postes très onéreux sont réservés à une élite fortunée. Des récepteurs très simples à galène permettent de recevoir des émetteurs locaux. L’écoute se fait sur « diffuseur » à col de cygne, ou bien sur écouteurs.

Les possibilités d’enregistrement sont très limitées (disques « shellac », coûteux) et les émissions sont très souvent en direct. On y entend des nouvelles, la météo, des causeries, des concerts qui meublent l’antenne. Chaque station digne de ce nom a un orchestre.

La radiodiffusion en France

Elle s’effectue sous la tutelle du ministère des PTT, et aussi de postes privés. Des stations de radio sont par ailleurs créées dans plusieurs villes par des amateurs radio. C’est le cas à Grenoble en 1922.

Les radios privées vivent de la publicité appelée à l’époque « information subventionnée »:

- Radiola, station créée en 1922 par Emile Girardeau (PDG de la SFR – Société Française Radioélectrique). Le studio est boulevard Haussmann à Paris, au sous-sol de la SFR, et l’émetteur à Levallois Perret. C’est un succès et en 1924 l’émetteur déménage à Clichy et la radio s’appelle « Radio Paris ».

- En 1924 Paul Dupuy, patron du Petit Parisien, crée le « Poste Parisien ».

Le service public comprend deux stations :

- Radio Tour Eiffel qui émet en grandes ondes.

- L’école supérieure des PTT (rue de Grenelle) qui émet en petites ondes.

La station des PTT diffuse de nombreux concerts sur l’antenne (souvent relayés par les stations de province) depuis des salles de concert de Paris grâce à des liaisons par câble.

La radiodiffusion à Grenoble

Le Radio Club Dauphinois (RCD)

Il est créé le 7 décembre 1922 par un étudiant de l’Institut Electrotechnique, M.Bastide. La présidence d’honneur est assurée par M.Barbillon , directeur de l’institut Polytechnique. M.Gaillard, professeur à l’institut Polytechnique, est le président du RCD. M.Bastide (fondateur) et M.Clayeux en sont les secrétaires. Le siège de l’association est au lycée Vaucanson, puis rue Hauquelin.

Quelques émissions sont effectuées avec un émetteur de 50W lors de soirées organisées par le RCD. Celles-ci sont relayées par la presse locale, le Petit Dauphinois, qui en fait l’écho.

L’exposition internationale de la Houille Blanche et du Tourisme

L’exposition (de mai à octobre 1925) marque le lancement de la radiodiffusion à Grenoble avec des émissions régulières. Les PTT installent, peu après l’ouverture de l’exposition, un émetteur provisoire de 600W (au pavillon de l’Eternit), émettant sur 830m, et entendu dans un rayon de 100km. L’antenne est tendue entre la tour Perret et le Grand Palais. Des concerts donnés dans l’enceinte de l’exposition sont transmis.

Dans son « Rapport général de l’Exposition Internationale de la Houille Blanche et du Tourisme », le géographe Raoul Blanchard voit dans la démonstration des possibilités des PTT en matière de radiotéléphonie et de transmission à grande distance un précieux encouragement pour la région de Grenoble à contribuer dans l’avenir à l’établissement définitif d’une station radiotéléphonique régionale puissante.

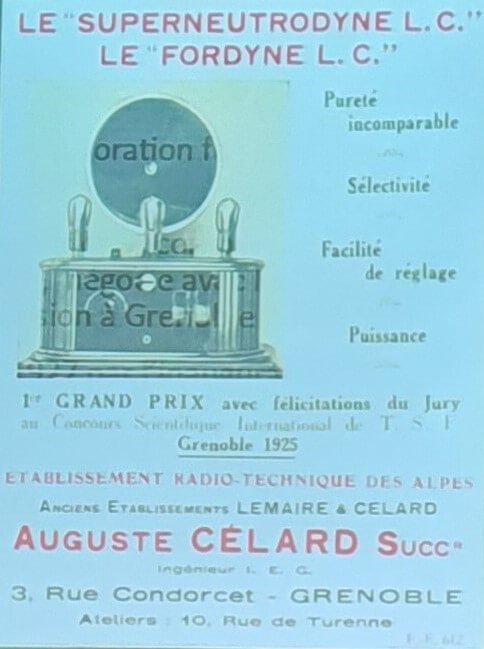

La T.S.F à l’exposition

1925 est aussi le démarrage de la construction radio-électrique à Grenoble. Un concours du meilleur récepteur radio est organisé (critères : pureté, simplicité des réglages, sélectivité aiguë, suissance).

Quelques marques grenobloises :

- CSID (Comptoir Scientifique et Industriel du Dauphiné), 25 bis cours Berriat

- Radio-Célard , qui sera le grand constructeur des Alpes pendant des décennies (jusque dans les années 70, une usine à Pont de Claix)

Création de Radio Grenoble

Inauguration le 11 avril 1927 de Radio-Alpes-Grenoble, poste régional d’état. C’est la concrétisation d’une collaboration fructueuse entre le RCD (Henri Gillio, vice-président du RCD et directeur de la compagnie d’électricité Fure et Morge) et les PTT. Alpes-Grenoble fait partie du réseau PTT et peut ainsi relayer les émissions de Paris-PTT, tout en assurant une production locale (décrochage local tous les jours à partir de 20h).

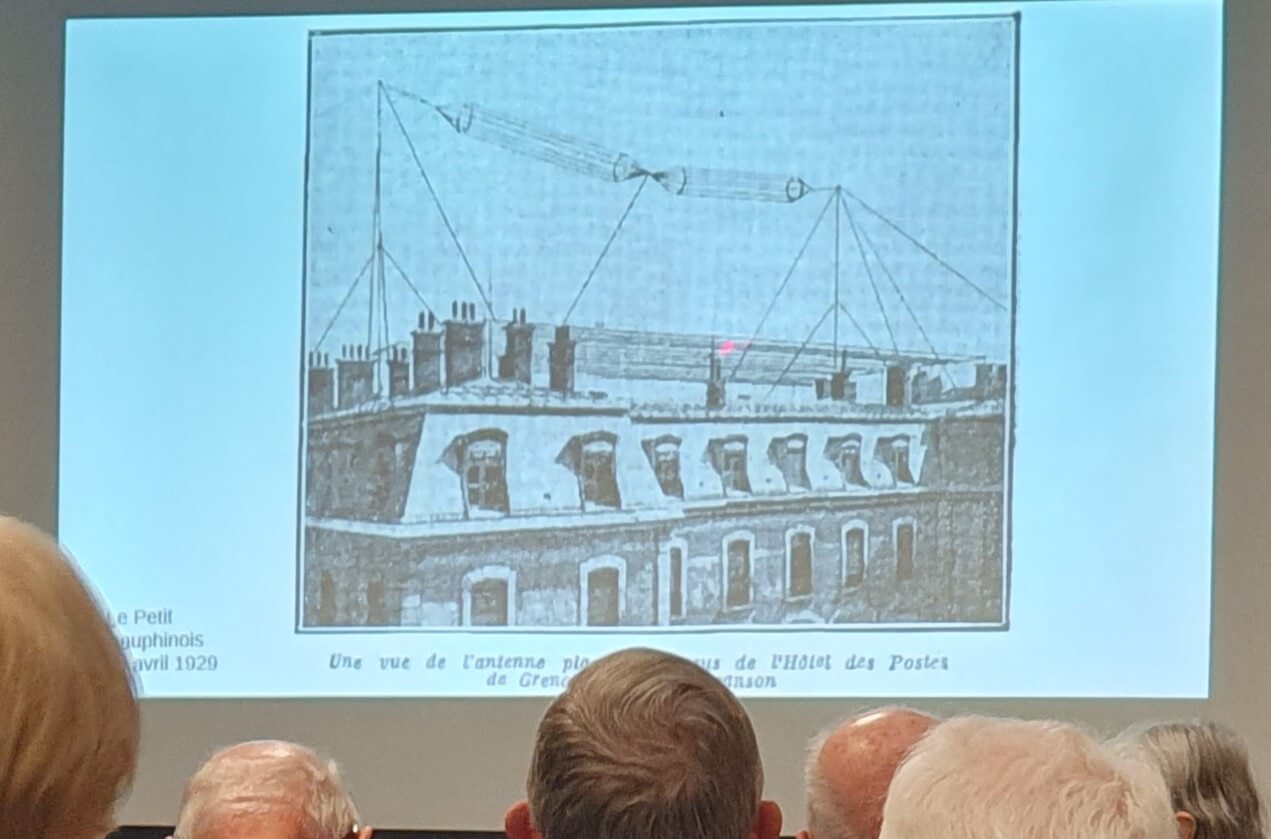

L’émetteur (500W) est situé dans les combles de l’Hôtel des Postes. L’antenne est placée au-dessus du toit métallique (ce qui diminue son rendement). Le studio est rue Millet, mis à disposition par l’association post-scolaire.

Le Petit Dauphinois annonce les premiers essais prévus le 14 avril 1927, et donne des conseils pour la réception de l’émission.

Organisation de Radio Grenoble (note de décembre 1927)

La partie technique (achat, gestion technique des émetteurs) est de la responsabilité des PTT.

La programmation, réalisation des programmes, est de la responsabilité des associations (loi 1901) qui gèrent les stations. Pour Grenoble, c’est l’AARA (Association des amis de la Radiodiffusion des Alpes). Son conseil d’administration comprend des personnalités (Paul Mistral, Aimé Bouchayer, Henri Gillio, Marcel Besson -patron du Petit Dauphinois-….)

Les évolutions de Radio Grenoble

La radio (en 278m) est reçue en Savoie, Haute-Savoie, Doubs, Alpes maritimes, Suisse, et même jusqu’en Algérie en mai 1927 après quelques améliorations. La réception nocturne est meilleure que la diurne. La puissance d’émission est triplée (1500W) en 1928 et la longueur d’onde passe à 329m en 1929. La durée des décrochages est importante, avec essentiellement des concerts. Alpes-Grenoble a son orchestre : une douzaine de musiciens, avec solistes et chœur selon les œuvres jouées.

La Tour Perret reprend du service

L’installation de l’Hôtel des Postes est devenue insuffisante. L’émetteur est déménagé au parc des expositions, dans la « Maison Moderne », pavillon conservé après l’Exposition de 1925. Une tour métallique est construite pour pouvoir tendre l’antenne jusqu’à la tour Perret. L’émetteur est remis en service fin décembre 1930 avec une puissance doublée (3kW, longueur d’onde 328,2m). L’antenne étant plus haute et plus dégagée, Alpes-Grenoble est entendu en Belgique, à Tunis…

Cette installation sera remplacée vers 1966 à l’occasion des jeux olympiques.

Organisation de Radio Grenoble (note de décembre 1927)

La partie technique (achat, gestion technique des émetteurs) est de la responsabilité des PTT.

La programmation, réalisation des programmes, est de la responsabilité des associations (loi 1901) qui gèrent les stations. Pour Grenoble, c’est l’AARA (Association des amis de la Radiodiffusion des Alpes). Son conseil d’administration comprend des personnalités (Paul Mistral, Aimé Bouchayer, Henri Gillio, Marcel Besson -patron du Petit Dauphinois-….)

Les évolutions de Radio Grenoble

La radio (en 278m) est reçue en Savoie, Haute-Savoie, Doubs, Alpes maritimes, Suisse, et même jusqu’en Algérie en mai 1927 après quelques améliorations. La réception nocturne est meilleure que la diurne. La puissance d’émission est triplée (1500W) en 1928 et la longueur d’onde passe à 329m en 1929. La durée des décrochages est importante, avec essentiellement des concerts. Alpes-Grenoble a son orchestre : une douzaine de musiciens, avec solistes et chœur selon les œuvres jouées.

La Tour Perret reprend du service

L’installation de l’Hôtel des Postes est devenue insuffisante. L’émetteur est déménagé au parc des expositions, dans la « Maison Moderne », pavillon conservé après l’Exposition de 1925. Une tour métallique est construite pour pouvoir tendre l’antenne jusqu’à la tour Perret. L’émetteur est remis en service fin décembre 1930 avec une puissance doublée (3kW, longueur d’onde 328,2m). L’antenne étant plus haute et plus dégagée, Alpes-Grenoble est entendu en Belgique, à Tunis…

Cette installation sera remplacée vers 1966 à l’occasion des jeux olympiques.

Réseau national / Programme national et régional

(bulletin d’information des PTT 1933)

Les PTT gèrent le réseau national de radiodiffusion : moyens de production, émetteurs, câbles de haute qualité pour envoyer les programmes vers les émetteurs régionaux.

Le programme national est transmis depuis un poste aux Essarts Le Roy (voisinage de Paris), en ondes longues (120kw, 182khz, un émetteur racheté à la SFR).

Programme régional. Chaque région de France est desservie par un émetteur local, très puissant, ondes de la bande moyenne, situé à une vingtaine de km des grandes agglomérations urbaines. Des studios sont prévus dans les principales villes de France. Un câble spécial réservé à la Radiodiffusion doit apporter à l’émetteur la modulation venant du studio.

Outre ces liaisons locales, il existe un réseau de câbles pour transmettre un programme unique à tous les émetteurs régionaux. Les réseaux de câbles enterrés sont de performance bien supérieure à celle des câbles téléphoniques standard (bande passante supérieure à 10kHz, contre 3kHz au mieux pour les circuits téléphoniques classiques). Les stations régionales diffusent ainsi le programme national une grande partie du temps, avec quelques décrochages locaux dans la journée, ce qui sera rapidement le cas d’Alpes-Grenoble, dont la puissance passe à 15kW en 1934 avec un nouveau studio (1 rue Hauquelin) qui sera utilisé jusqu’en 1966 puis remplacé par les studios des Sablons.

La grille de programme fait apparaître le relayage de Lyon PTT (décrochage régional). La production locale comprend des concerts, informations, causeries très à la mode dans les années 30. Un reportage au barrage du Sautet (21 septembre 1935) est repris par le réseau national.

1936 Tensions internationales

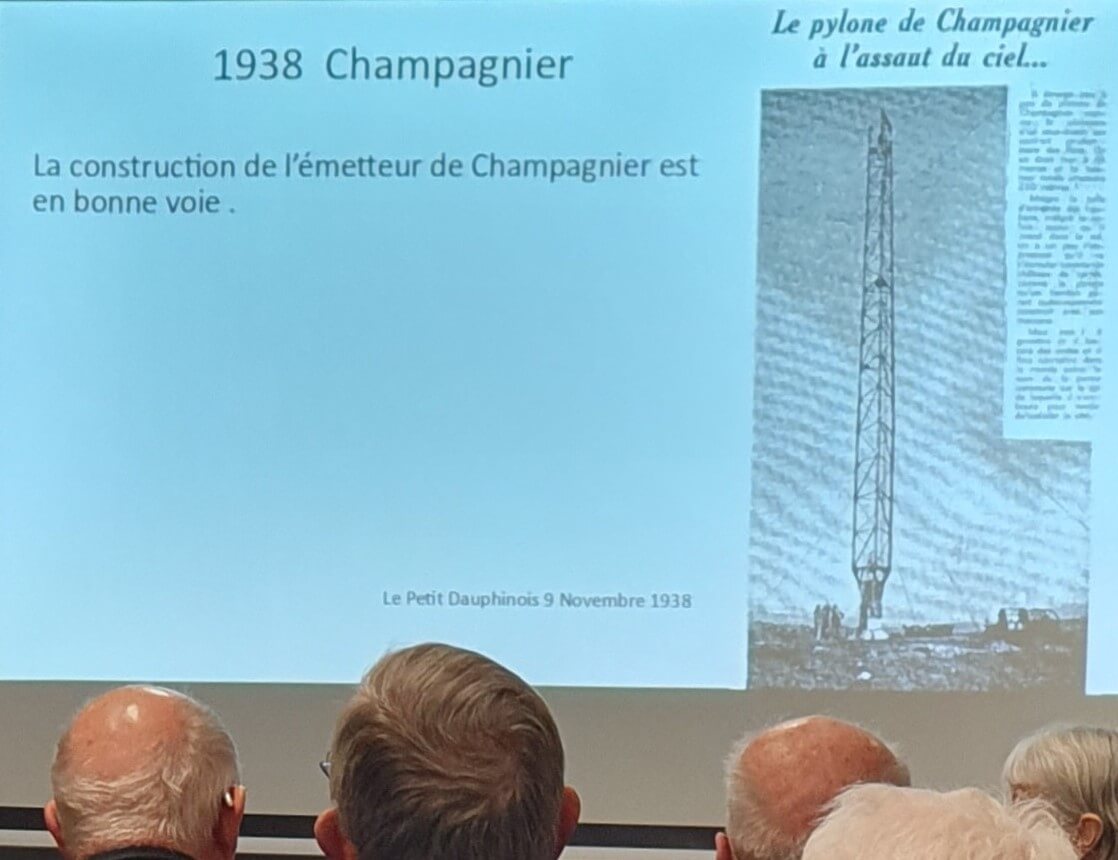

La radio est devenue un organe de propagande (Allemagne, Italie). Le front populaire décide d’augmenter la puissance de nombreux émetteurs en France et Afrique du Nord (plan conçu par le général Ferrié en 1933). Le ministère des PTT passe commande d’un nouvel émetteur pour Alpes-Grenoble : il aura une puissance de 120kW et sera situé sur le plateau de Champagnier.

C’est aussi l’heure aux économies : plus qu’une demi-heure de décrochage local (20h-20h30) , arrêt des concerts produits localement.

Pour le pylône de Champagnier (hauteur 225m) est prévu un refroidissement des tubes de l’émetteur par pompage des eaux du Drac. Un article du Petit Dauphinois du 9 novembre 1938 le voit émerger du plateau de Champagnier tel le périscope d’un sous-marin.

1939 Plan de Montreux

Ce plan définit les longueurs d’onde des stations européennes. Face à l’augmentation du nombre d’émetteurs une nouvelle organisation s’impose pour éviter les brouillages. Alpes-Grenoble doit passer de 514,6m à 256,8m, ce qui va diminuer la portée diurne de l’émetteur.

Le nombre de récepteurs déclarés augmente. En 1935, il y en a 2 millions en France, 7 millions en Grande Bretagne, 6,7 millions en Allemagne. L’implantation de la radio reste faible en Isère (34000 postes fin 1936).

1939-1945

Le 3 septembre 1939 toutes les émissions locales disparaissent, Alpes-Grenoble devient un simple relais de Paris-PTT. Les travaux de l’émetteur de Champagnier sont arrêtés.

Le 22 Juin 1940, l’armistice impose l’interdiction d’émission des émetteurs de radiodiffusion.

Le 6 juillet 1940 voit la création de Radio Vichy (Radiodiffusion Nationale), studios au casino de Vichy. Alpes-Grenoble, devenu Grenoble National, retransmet Radio Vichy sans décrochage local pendant toute la guerre jusqu’à la libération.

Le 22 août 1944 c’est la libération de Grenoble. L’émetteur de Grenoble n’a subi que des dégradations mineures (contrairement à la plupart des émetteurs français). Il subsiste deux émetteurs à forte puissance en France : Grenoble (15kW) et Limoges (140kW). Des émetteurs de faible puissance sont installés localement. Dès octobre 1944 Grenoble et Limoges relayent le programme national. Les programmes sont interrompus dans la matinée et l’après-midi (pénuries d’électricité et de matériel).

Le projet « Champagnier » est définitivement abandonné. Le matériel déjà livré sert à réparer les émetteurs détruits par l’armée allemande.

1945: le monopole Radiodiffusion Française (RDF)

L’ordonnance N° 45-472 du 23 mars 1945 promulgue le principe du monopole. Les autorisations d’émettre accordées aux stations privées avant la guerre sont révoquées. Le fonctionnement des stations de radio, depuis la production des programmes jusqu’aux émetteurs, est rattaché au Ministère de l’information.

1947 : Réseau de Radiodiffusion

Chaîne Nationale et chaîne Parisienne. Alpes-Grenoble relaye le programme parisien sur l’émetteur Grenoble I (15kW). La chaîne nationale est transmise par l’émetteur de Lyon Tramoyes reconstruit (20kW) et l’émetteur Grenoble II (50W) sur 360m. C’est cet émetteur de faible portée (Grenoble II) qui diffuse le programme local produit par Alpes-Grenoble de 8h à 8h15 et de 11h50 à 12h30.

Années 50

Le 9 février 1949 la RDF devient Radiodiffusion-Télévision Française (RTF). Le « paysage audiovisuel » est bouleversé avec l’arrivée de la télévision, des radio périphériques (Europe 1, RTL…). Alpes-Grenoble retransmet le programme National puis Paris Inter, avec des décrochages locaux de courte durée.

Années 60

En vue des jeux olympiques de 1968, le palais des sports doit être construit parc Paul Mistral. La maison Moderne (où se trouve l’émetteur) et la tour métallique doivent être détruits. La tour Perret perd son antenne.

Un émetteur de 20kW est construit sur le plateau Charvet (Saint Nizier du Moucherotte). L’antenne est un pylône de 120m qui diffuse le réseau A, France Inter. Cet émetteur peut être entendu dans toute l’Isère. Le pylône sera démonté vers 2023 après l’arrêt des émissions en modulation d’amplitude.

Années 70 et +

Les décrochages se font en AM (modulation d’amplitude) jusqu’au milieu des années 70, puis en FM (modulation de fréquence qui permet une meilleure qualité d’écoute) avec relayage sur la Savoie. Des décrochages locaux se font sur l’émetteur du Rondeau (Grenoble II, 1kW), uniquement pour Grenoble.

Des émissions hebdomadaires sont produites (« Reflets des Alpes » de Max Humbert, « N’oubliez pas mon mercredi » de Bob Martin, « Stop-poésie » de Andrée Appercelle, « Bloc-notes » de Geo Mondrey…)

En 1975, l’ORTF est dissoute, les stations régionales sont rattachées à France 3. Alpes-Grenoble devient France 3 Radio Isère.

En 1984, la radiodiffusion régionale revient dans le groupe Radio France, FR3 Isère devient Radio France Isère puis France Bleu Isère. La production locale augmente avec des informations régulières pendant la journée. Le 6 janvier 2025, France Bleu Isère devient ICI Isère.

Pour conclure

L’arrivée du numérique a modifié l’écoute de la radio, que l’on écoute de moins en moins en direct, on écoute de plus en plus des flux, sur les smartphones ou sur les PC. Sous quelle forme la radiodiffusion existera-t-elle en 2125 ?

Remerciements à Patrice Guinard pour l’épluchage du Petit Dauphinois.

La présentation se termine avec le carillon de l’indicatif d’Alpes-Grenoble

-

Questions/Réponses/Discussion

- Un hommage est rendu à Geo Mondrey qui faisait de très bonnes émissions. C’était un artiste-clown, qui tenait un magasin rue Gabriel Péri.

- L’émetteur de Champagnier : n’a jamais été monté. Où était l’antenne ? On ne sait pas.

- Pourquoi ne pas avoir élevé plus tôt l’antenne (comme cela a été fait sur le plateau Charvet) ? Pas de volonté d’investir ? Ce sont les JO de 1968 qui ont fait bouger les choses.

- Qui sont les radioamateurs ? Ce sont des passionnés de la radio. De quoi parlent-ils ? De tout sauf de politique : c’est interdit par l’ANFR, agence nationale des fréquences, qui délivre le certificat d’opérateur des services d’amateur pour l’autorisation d’émettre. Les radioamateurs peuvent être bénévoles au service de la sécurité civile : certains sont intervenus à la Bérarde pour établir un relais entre la Bérarde et la préfecture, car les infrastructures étaient hors service.

- La cloche fait partie d’un carillon de 3 cloches, dont l’une se trouve au 2eme étage des locaux d’ICI Isère.

- On pouvait capter Alpes-Grenoble à Tunis, mais pas à La Mure… L’antenne de la tour Perret était orientée dans le sens de la vallée du Grésivaudan. La Mure devait se trouver dans un nul de l’antenne et ne pouvait pas recevoir les émissions d’Alpes-Grenoble. L’intérêt de l’antenne du plateau Charvet est d’être omnidirectionnelle.

- Il est rappelé que Radio Grenoble a eu un rôle important durant l’exposition internationale de la Houille Blanche et du Tourisme.